大日本天皇家実情

どうも皆さん。僕です。

昨年五月一日から令和になり、いかがお過ごしでしょうか?

七味春五郎の新撰組八犬伝も、おかげさまで大好評連載中です。丸竹書房の財政はウハウハというわけではありませんが、それなりにやっております。

さて、この自家製八犬伝、 が出て参りましたが、実は天皇家と深い関わりがあります。

コラム新撰組八犬伝の世界、特集ページを作成しました。七味春五郎が新撰組八犬伝について、四方山語っております。 縦書き特設ページもできました! 朗読動画もご用意しました https://youtu.be/[…]

物語の根幹となる里見一族と天皇家の関係はおいおい語られる予定ですが、その前に天皇家の資料を集めついで、古代から連綿と続く天皇家と日本のあり方について、少しばかり当たっていきたいと思います。 そんなわけで、天皇家の雑学――

日本の天皇家

天皇家の謎!

天皇陛下はとってもえらい。

その位は、国際社会でも認められており、位としては、アメリカ大統領よりもエリザベス女王よりも上です。ローマ法王と同列であり、神話によれば2665年前の神武天皇から、少なくとも1500年の間途切れることなく、続いてきたのです。

世界には28の王家が残っているそうですが、古いという点では第二位のデンマークですら八世紀(十世紀という説も)からで、イギリス王室は、1066年、スペイン王室で1479年、スウェーデン王室では、1818年成立となっております

天皇家の成立年には、諸説ありますが、万世一系がたもたれており、男系男子の皇統がいまだに続いているという点でも、非常に珍しい王朝であると言えます。

天皇の、英語訳は、the emperor of japan 直訳すると、日本の皇帝、ということになります。emperorの称号がいまだに使われているのは、日本の王室だけであり、日本以外は、すべてKing、です。

ヨーロッパでは、もともとローマ皇帝の系譜のみがエンペラーであり、キングは、位的にはその一段下の統治者となるため、天皇には上座を譲る慣習ができています。

天皇家とは、何か?

日本の天皇家は現在、世界で最も古くから続いている王家である――

そのせいか古代の多くの王家が持っていた、神の子孫であるい言う神話を今だに備えています。

そのため、国家の統治者という側面のほかに、豊作祈願など祭祀を司る神官としての役割をいまだ に勤めています。 日本土着の宗教、神道とも関わりが深く、日本伝統文化と深く結びついた王朝と言うことになります。

維新による近代化は、日本の伝統的な習俗文化には、冷たかった。 二千年の歴史を持つものも例外とはならず、野蛮の一言で存続の危機を迎える。その一つが相撲である。 日本古来の格闘技のみならず、神事として朝廷の年中行事にも欠かせなかった。 その[…]

天皇の在位

今上天皇の生前退位で、平成は三十年で、終わってしまいました。今上天皇の在位は、三十年と言うことになりますが、では、最も長く在位された天皇は、というと――

欠史八代は、実在が確認できないので、除くとして、文献で確認できるのは、6世紀前半、二十九代欽明天皇からです。以降、最も在位年数の長かった天皇は、昭和天皇の62年。続いて明治天皇の45年。光格天皇(119代)の37年。と続きます。

文献の記録された1500年間で、在位30年を超えた天皇は、10人しかいないので、今上天皇の在位は、平均よりずっと長いのです。最も短い人で、在位二ヶ月なんてこともありますしね。これは、鎌倉時代の中恭天皇(85代)で、即位されたのもわずか四歳の時。祖父である後鳥羽上皇の起こした承久の乱に連座し、幕府から廃位されてしまいました。

続いて39代弘文天皇の七ヶ月。壬申の乱で、後に天武天皇となる、大海人皇子に破れ、自害されました。三番目は急病で亡くなった用明天皇(31代)で、1年7ヶ月となっております。

神話の中の天皇家

天皇家の物語

日本最古の歴史書には、古事記と日本書紀がありますが、完成した年代は古事記が712年。日本書紀の完成は720年となっています。

この2つを総称して「記紀」とも呼びます。 もともとこの書物に先立つものとして、聖徳太子と蘇我馬子が、「天皇記」、「国記」と呼ばれる書物を編纂しました。

ところが645年の乙巳の変で中大兄皇子が(後の天智天皇)蘇我入鹿を暗殺しました。 蘇我蝦夷は邸宅に火をかけ、自害します。

天皇記と国記は蝦夷邸に保管されていたため、消失してしまいました。 天武天皇は(天智天皇の弟)失われた歴史書を新たに作成します。それが「帝紀」、「旧辞」という書物です(現存せず)

古事記とは、なにか?

古事記は日本に現存する最古の書物です。序文と上中下の三巻から作成されています。

序文によれば、天武天皇によって制作がはじまり、およそ三十年後、元明天皇の治世で完成したとあります。 上巻では、神代が描かれています。天地開闢より、はじまり、天孫降臨までが叙述され、神話が重視されています。 中巻では、神武天皇から応神天皇まで。天皇が英雄として描かれ、東征伝承や三韓平定伝承などが記載。 下巻は、仁徳天皇から推古天皇までで、最後は完成を急いだのか、記述は簡便となり、聖徳太子などは、ほとんどしるされていません。

ちなみに、古事記は、フルコトブミとも読むそうで、上巻は、かみつまき。中巻は、なかつまき。下巻を、しもつまきと、いうのだそう。現代では、音読みでこじき、と呼ぶのが一般的です。 物語の他、歌謡も多く収録され、当時の民謡・俗謡であったものを挿入した可能性が高いそうです。

千三百年の年月をこえろ!二人の才人の残した物語

さて―― 天武天皇には、稗田阿礼という家臣がいました。

稗田は記憶力にすぐれ、一度見聞きしたものを忘れなかったと、古事記にあります。 帝紀と旧辞をもとに、日本各地で語られてきた神話や説話が集約され、日本という国の成り立ちが、世界の始まりからドラマチックに語られています。

この人は舎人という身分であったことの他は、その正体はわかっていません。名前の阿礼、は、巫女の呼称あったため、女性であった可能性も捨てきれないそうです。

とまれ、稗田は、古い伝承をすべて暗記していました。

誦習の才人、稗田に、手を貸したのが、文官太安万侶 。文才に優れ、稗田の話を文字に起こすことを命じられます。二人とも天皇にその能力を認められたんですね。二人は下級官僚であったので大抜擢です。

ところで安万侶さんは、後の歴史書にも登場するし、お墓の発掘も行われています。実在は間違いないようですが、稗田は古事記以外に登場せず、いまだなぞの人物となっています。

藤原氏の始祖になった藤原鎌足の次男、藤原不比等の変名ともいわれていますが。 とまれ、古事記の体系は、世界の神話にも類例をみない堂々たる内容となっています。

古事記の元となった物語

帝紀、を、正式には、帝皇日継、といい、天皇の即位から崩御までを漢文体で記したもので、皇后は誰で、子供は何人、往時の重大事件、御陵の場所にいたるまで、皇位継承順に列記されていました。

旧辞は、先代旧辞、といい、天皇による統治以前の神話や歌物語を、やや崩した漢文体で書かれていました。

古事記の上巻は、旧辞をもとにし、中巻下巻は、帝紀をもとにしたようです。

この二書は、六世紀中頃、継体・欽明天皇の時代には成立していたらしく、古事記編纂の理由は、百年の間に、帝紀、旧辞の内容が誤りだらけになったからだといいます。 二つの書物は、諸家に伝わることで改変されていき、内容の異なる帝紀・旧辞がいくつも生まれてしまったのです。

古事記対日本書紀

奈良時代のはじめに完成した二つの書物は、同じ目的、同じ時代に書かれたにもかかわらず、内容、構成ともに、かなりの違いがあります。

扱っている時代

古事記、が、神話時代から、三十三代の推古天皇まで、

日本書紀、は、天地開闢から、四十一代の持統天皇まで、を扱っています。

半世紀以上の開きがあるわけですね。

巻数について

古事記は全三巻。全体の三分の一が、神話時代の記述に費やされており、一つのストーリーとして描かれています。天皇統治以前に着目が置かれていると言えます。有名な日本神話は、古事記に記載があります。

日本書紀は、三十巻と系図一巻。系図は、残念ながら現存していません。神話の掲載は、最初の二巻だけであり、以降は天皇の業績が中心となっています。起こった出来事を年代順に記し、漢文で書かれています。日本書紀には、本文以外に異伝が掲載されており、「一書に曰く」という書き出しで、諸説を掲載。天皇支配の正当性を主張しつつも、豪族の伝承をも取り込んでいます。歴史書としての完成度が高く、古事記が国内向けに天皇家が神の子孫であることを主張するのに対し、日本書紀は近隣諸国に対して、日本という国の成立と歴史をあらわしたものです。

天武天皇の時代

二つの歴史書の編纂がはじまった時代はどのようなものだったのでしょうか? 作業が始まったのは、680年代と言われていますが、672年には皇位継承をめぐって「壬申の乱」が起きています。天智天皇の息子、大友皇子と、その弟、大海人皇子の間で起きました。勝利したのは、大海人皇子。第四十代天武天皇です。

天武天皇は、中央集権化を進め、東国遠征の準備をすすめます。神祇を制度化し、支配力を強化していきます。大陸から文字が伝わり、口伝であったものを文字にして記録に残す作業が本格化していました。旧辞と帝紀の整理を稗田阿礼に命じたのは、上記の通り。

681年には皇族と官人から六人ずつ、十二人を選び出し、歴史書の編纂を命じます。中央集権化のために、各地の神話と天皇家を結びつけ、天皇が支配者であることの根拠として、高位の神々を祖先であるとしました。

大日本古事記のお話

古事記、庶民の元へ

古事記を庶民が目にするようになったのは、明治に入ってからだと言われています。これは政府が、教育に古事記を取り入れたためで、奈良時代の成立当初は役人のみに読まれていました。主に読まれていたのは日本書紀で、天皇に関する記述の少ない古事記は、長い年月スポットライトを浴びることはなかったのです。

そこに一石を投じたのが、江戸中期の国学者「本居宣長」

宣長が本格的な研究を行い、古事記はようやく日の目を見ます。といっても、寺社に眠っていた写本が学者の間に出回ったのみであったようです。

明治政府は、古事記が儒教的な色彩が濃いことに着目、その神話の数々を学校教材に利用します。

同時に、古事記は絵本になり発刊、多くの作家が訳を行い、広く知られるようになります。

偽書説あらわる。研究の対象に

本居宣長が、研究を開始すると、最初の偽書説が現れました。もっとも古事記の表記には、尊称や称号字句に至るまで、当時つかわれていた言葉ばかりで、後世に人の手が入った様子すらなく、成立年代を疑うことは出来なかったようです。

天皇の命令で作られたというのは嘘ではないのか?

日本書紀は、古事記には全く触れていません。

特に後世の創作を疑われたのが、序文。高度な漢詩文のため、奈良時代の官人に序文を作成する能力はなかったのではないか、とする説です。

太安万侶がきいたら怒り出しそうですが、奈良時代には漢詩文に秀でた官人が、重要書類の作成を行っており、この説を支持する人はほとんどいないそうです。歴史学では、偽書の可能性の方が低いとされており、現在ではその地位を安堵されているようです。

軍部に利用された記紀の危機

1930年代になると、軍事教育が行われます。国定教科書には、軍人の美談が挿入され、陸海軍の統帥権を持つ天皇は、軍のトップとしてえがかれるようになります。神話研究は不敬罪の対象となり、批判もおいそれとは行えないことに。この状況が変わるのは、戦後を待たなくてはなりません。

戦後はGHQの圧力が。古事記日本書紀の浮沈

大戦の終結とともに、皇国史観は終焉を迎え、史実であるとされた、古事記日本書紀の立場は、創作へと変化していきます。一方で、神話の基になった歴史的事件を探ろうとする動きが活発になっていきます。

一方、GHQは、軍国主義の支柱となった天皇中心の国家神道を解体しようと動き始めます。

国公立の神道系学校は廃止となり、役所からは神道色が払拭され、国家神道は、民衆から遠い存在になっていきます。もっとも古事記の日本神話は、昔話の基になっているため、日本人の心から日本神話が消え去ることはないでしょう。

それでは、古事記の世界に描かれた壮大な日本神話を見ていきましょう。

古事記、こうして世界は作られた

神が七日間で世界を作ったキリスト教神話

混沌から神々が生まれたギリシャ神話

では、古事記における世界創造はどのようなものだったのでしょう?

フルコトブミの、日本創造!

フルコトブミの、天地創造!

その昔、天地は一つで、何もかもが混じり合い、混沌の中にあります。やがて混沌は、清浄な部分と濁った部分とが分かれていき、長い年月の後、濁りは沈み地上となり、清浄なるものが天の世界を形作ります。

天上界の高天原に天之御中主神(あめのみなかのぬしのかみ)が降り立ちます。続いて、高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、神産巣日神(かみむすひのかみ)があらわれます。

この三柱の神を、「造化三神」(ぞうかのさんしん)と呼びます。

大地は水に浮いた油のように漂っていました。そこから、葦の芽がスクスクと育ち、宇摩志阿斯訶備比古遅神(うましあしかびひこじのかみ)、天之常立神(あめのとこたちのかみ)となりました。

この五柱の神さまはとくに尊く、「別天神」(ことあまつかみ)と呼ばれまています。

さらに国之常立神(くにのとこたちのかみ)、豊雲野神(とよくもののかみ)があらわれ、この七柱は、男神と、女神の区別のない独神(ひとりがみ)です。

神さまを数えるのに、単位、という言い方は穏当ではないかもしれませんが、柱を当サイトでも用いています。古より大木には神さまが宿ると考えられてきました。 全国にある御神木がそれです。 また、柱は天に向かって垂直に立つので、神さまの通り[…]

神世七世、イザナギ、イザナミの夫婦神産まれる

七柱が姿を消すと、男女対偶の神々が四対あらわれ、日本の生みの親である、伊邪那岐命と伊邪那美命が誕生します。この神々を、神世七世(カミヨナナヨ)といいます。

これらの話にも異伝はつきもので、国常立尊(クニノトコタチノミコト)が、最古の神さまであるとしたり、最初に現れたのは可美葦牙彦舅尊(ウマシアシカビヒコジノミコト)であるとする伝承もあったようです。

さて、これらの神が現れると、世界は三つに分かれていきました。

神々の国、高天原の下には、後に人間が住むことになる葦原の中つ国。そこから死者のゆく黄泉の国が生まれます。古事記における世界の完成です。

最後に産まれたイザナギ、イザナミは、ことあまつかみの五柱に、漂う大地を固めて、形にしなさいと命じられます。地上はまだ泥のように濁ったままだったからです。このとき、委任の印として、玉で飾られた天沼矛(あめのぬぼこ)を授かり、ミコトを名乗るよう命じられます。

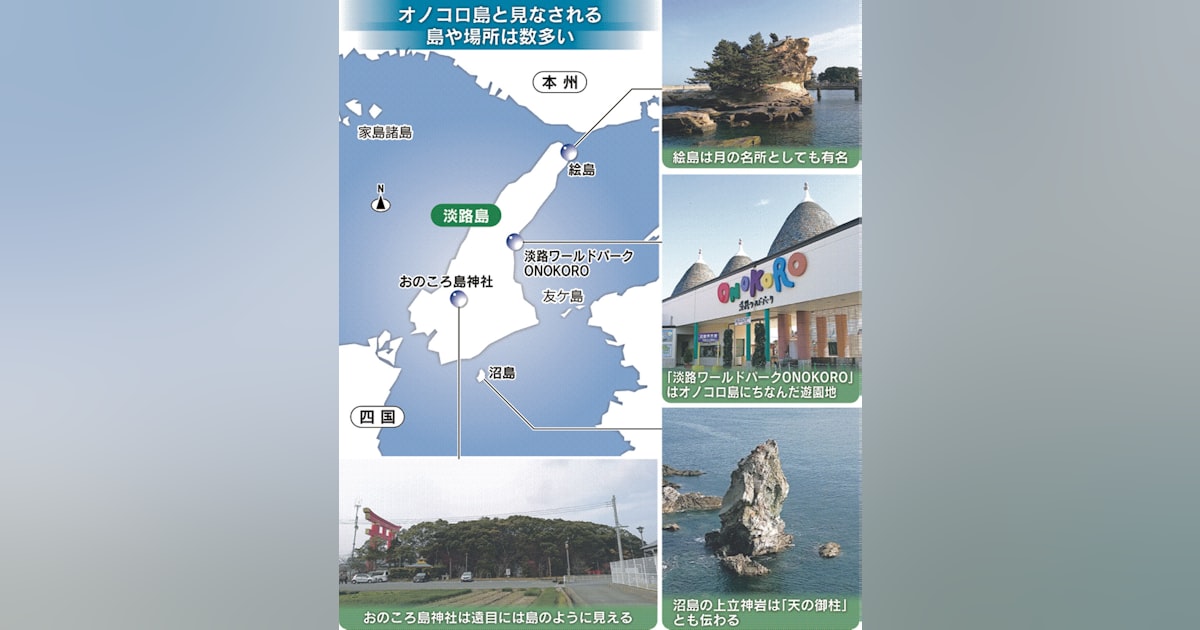

イザナギとイザナミは、高天原と葦原の中つ国をつなぐ「天浮橋(あめのうきはし)」に立つと、神聖なる天沼矛を海にさし降ろし、ドロドロの海水を「こおろこおろ」とかき混ぜます。矛を引き上げると、海水がしたたり落ち、塩となってたまると積み重なって島となりました。最初の大地、淤能碁呂島(オノゴロジマ)です。

日本の国生み神話で、イザナギとイザナミの二神が最初に作った島「オノコロ」をご存じだろうか。二神はこの島で日本列島の大半を…

兵庫県立歴史博物館は、姫路城跡内に丹下健三氏の基本設計で昭和58年に開館した、五国ひょうごの歴史や姫路城、ひょうごの祭り…

イザナギとイザナミは、オノゴロジマにおります。そこで高天原の神々と通じるため、天御柱(アメノミハシラ)をたて、八尋殿(ヤヒロドノ)という大きな神殿を造ります。

国生みの儀式

イザナミは、イザナギに、

「そなたの体はどうなっているのか」と尋ねます。イザナミは、私の体はほぼできあがっているのだけれど、一つだけかけているところがある、と答えます。

イザナギ曰く、私の体もほぼできあがっているが、一つだけ余分なものがある。 この余分なものでそなたの欠けているところをふさぎ、国土を産もうと思うがどうだろう?

イザナギとイザナミは、天の御柱を逆方向に回ります、二柱の神さまが出会うと、まずイザナミが「なんて素敵な方なのでしょう」と言いました。イザナギは、「なんとかわいらしい乙女であることか」

互いを褒め合ったあと、二柱の神さまは、契りを交わします。

残念なことに、生まれたのは手足のない水蛭子(ヒルコ)で、葦の船に乗せて、流すことになります。

次に生まれた淡嶋は、骨のない不完全な体で、二柱は自分たちの子とは認めません。

ついに誕生!

二柱は、コトアマツカミの指示を仰ぐため、高天原にのぼります。

コトアマツカミは、太占(フトマニ)を行い、吉兆を確かめ、二柱を諭します。

「女から声をかけたのがまずかったらしい。もう一度やり直しなさい」

下界に降りた二柱は、教えの通りに儀式を行い、今度はイザナギから声をかけた。そして改めて交わったところ、今度は丈夫な御子が次々と生まれます。

大八嶋国

最初に生まれたのは、淡道之穂之狭別嶋(アワジノホノサワケノシマ)淡路島。次に伊予之二名嶋(イヨノフタナノシマ)

隠岐の三つ子の嶋(隠岐島)

筑紫の嶋(九州 )

伊岐之嶋(壱岐嶋)

津嶋(対馬)

佐度のシマ(佐渡嶋)

大倭豊秋津嶋[オオヤマトトヨアキヅシマ](本州)

この八つの島を合わせて、大八嶋国といいます。

イザナギとイザナミは、さらに六つの島を生みます。

- 吉備の児嶋(児嶋半島)

- 小豆嶋(小豆島)

- 大嶋(屋代島?)

- 姫嶋(姫島)

- 智訶の嶋(五島列島)

- 両児〈ふたご〉の嶋(男女群島・男島、女島)

児嶋半島は、古くは島でした。吉備の児島と、本島との間には浅海があり、干拓が始まったのは奈良時代から。江戸時代初期、岡山藩の干拓で、ついに陸続きに。江戸中期移行は、島ではなく、半島と記されるようになりました。

島の名前と登場した順序は、古事記と日本書紀では違いが! しかし、淡路島が、最初に来るのは変わらず、伊弉諾尊を祀る、伊弉諾神社がつくられました。

古事記にない土地がある

嗚呼!かみさまも仲違い!日本神話の悲喜こもごも!

国生みの後は、神生みの神話が始まります。

この神生みの神話がしめすように、やはり日本は多神教の国であり、一神教の「世界のすべてを収める創造主」といった神さまは、存在しないようです。

そもそも、イザナギ、イザナミの前にも高い能力と権威を持った神さまがいます。

高皇産霊尊(タカミムスビノミコト)、神皇産霊尊(カミムスビノミコト)は、「むすひ」の神様で、あらゆる生命を育てます。「あしかび」といって、葦が芽吹くように生命を生み出す神さまもいます。

日本の神さまは、信仰しないものを罰したりしません。日本人が、縄文の頃より受け継いできた多神教を踏まえた神話なのです。

神生みの神話

大八嶋国を生んだイザナギとイザナミは、次にそこに住まう神々を創造します。大八島を見守る神々の誕生です。

イザナギとイザナミの生んだ大八島国は、まだ砂と岩だけの土地です。豊穣をもたらす神が必要である、と二柱は考えました。

はじめにうまれたのは、大事忍男神(オオゴトオシオノカミ)でした。大事をなし終える神さまです。

次に生まれたのは、住居に関わる神々。岩と土の神、岩と砂の神、戸の神、屋根の神、家屋の神、防風の神です。この六柱で、地上で生活できるようになりました。

次に、海の神である大綿津見神

河口の神、速秋津日子神

水の神

の三柱が、

続いて、

風の神、志那都比古神(シナツヒコノカミ)

木の神、久久能智神(ククノチカノカミ)

山の神、大山祀神(オオヤマツミノカミ)、鹿屋野比売神(カヤノヒメノカミ)

の四柱が生まれます。

大地は頑強になり、海と川には潤いが生まれました。

次に生まれたのは、生産に関わる三柱で、

船の神、鳥之石楠船神(トリノイワクスフネノカミ)

穀物の神、大宜都比売神(オオカゲツヒメノカミ)

火の神、火之迦具土神(ヒノカグツチノカミ)

が生まれます。

さいごの、火の神を産んだとき、イザナミは大火傷を負います。

イザナミは、体調を崩し、

その吐瀉物から鉱山の神

糞からは粘土の神

尿からは、灌漑の水の神が生まれました。

こうして、男女各一対の神と、六柱の神を生んだイザナミは、命を落としてしまいます。

愛しい妻を亡くしたイザナギは、亡骸の側で泣き崩れ、すると、その涙からは泣沢女神(ナキサワメノカミ)が生まれます。

イザナミの亡骸は、出雲国と、伯耆国の境にある比婆の山に葬られます。

イザナギの悲しみは癒えず、嘆き悲しむあまり、ヒノカグツチノカミの首を切り落としてしまいました。

すると、イザナギの剣の先からはヒノカグツチノカミの血が滴り、三柱の岩と剣の神々になりました。剣の鍔についた血からは、やはり三柱の雷と火の神となります。剣の柄から落ちた血は、二柱の神となりました。

さらに、ヒノカグツチノカミの頭、胸、腹、陰茎、左右の手足からは、八柱の山の神々となります。

このとき、イザナギがつかった剣が、天之尾羽張、別名を伊都之尾羽張、です。十拳剣(トツカノツルギ)の一つで、十拳剣は、拳十個分の長さの剣のことで、日本神話に出てくる剣の総称です。

ヒノカグツチの子供神は、後の日本神話にも出て参ります。

イザナギ、黄泉の国へ行くお話

イザナミは、火の神を生んだことが原因で、「神避る(かむさる)」ことになりました。葦原の中つ国を去り、黄泉の国に向かったのです。

常世の国は、海の彼方。常春の美しい国とされています。霊魂は、正月や祭りの日に帰ってくると信じられていました。

古事記では、黄泉の国は、暗く闇に包まれた恐ろしい世界である、とされています。詳しい描写がないので詳細は不明ですが、そこに行った者が恐ろしい姿に変わるので、墓の内部をあらわしているのではないか、という説もあります。当時、埋葬した肉親の遺骸を見に行くという風習があったからです。ちなみに、蘇る、とは、黄泉から帰ってくることを、語源としています。ともあれ、常世の国とは、全くの別物のようです。古事記には、常世の国も出てくるからです。

さて、イザナギノミコトは、イザナミノミコトに会いたい気持ちを抑えられません。イザナギは、黄泉比良坂に向かい、愛しいイザナミのいる黄泉の国へと向かいます。

イザナミが、御殿の戸を開けて出てくると、イザナギは、ともに帰りどうかともに国づくりを続けようと呼びかけます。

イザナミは、

黄泉の国の食べ物を口にしてしまった。戻ることが出来ない。黄泉の国の神様に相談してくるのでまってはくれないか、と頼みます。

この時、決して私を見ないでくれと懇願するのです。

イザナミは、御殿に戻り、イザナギは愛しい妻を待ちつづけます。けれど、イザナミは、一向に戻ってきませんでした。

イザナギは、髪にさしていた神聖な櫛から、歯を一本折り取って、火をともします。これは一つ火といって、古代から不吉なものとされていました。イザナギは、火を頼りに御殿の中に入っていきます。

イザナギがそこでみたものは、変わり果てた妻の姿でした。

イザナミの、体では無数のウジが不気味な音を立てて蠢いています。さらに頭や腹、女陰から、八種の雷神が生まれ出たところでした。イザナギは、すっかり恐れをなして逃げ出してしまいました。

これに気づいたイザナミは、激怒します。黄泉の国に住まう醜悪な女たち、予母都志許売(ヨモツシコメ)たちに命じてイザナギの後を追わせます。

イザナギは、追っ手を躱すために、髪飾りを投げ、それは山葡萄に変じて実がなります。櫛の歯を折り取り投げると、今度はたけのこがはえました。ヨモツシコメらがこれにむしゃぶりつくうちに、イザナギはさらに逃げました。けれど今度は、生まれたばかりの八種の雷神、それに1500ばかりの黄泉の軍隊が、後に迫っていたのです。

イザナギは、ついに腰に差していた剣を抜きました。

これを後ろ手に振り回して逃げました。この後ろ手には、呪いが仕草に隠されています。黄泉の軍勢は、これにも屈しません。執拗な追撃で黄泉の国と現世をつなぐ坂の麓までおってきます。葦原の中つ国までは、あと少しです。

追い込まれたイザナギは、桃の木を見つけると夢中で投げつけます。あと一歩のところまで迫っていた黄泉の軍勢は、これを見て逃げ帰ってしまうのです。

イザナギノミコトは、桃の木に感謝すると、葦原の中つ国に住まう人々も助けてやって欲しいという願いを込めて、この木に居(オオカムズミノミコト)という神名を与えました。

ところが軍勢を退けてほっとしたのもつかの間、今度は愛する妻が自ら後を追ってきたのです。

イザナギは、千人がかりでようやっと動かせる巨大な岩で坂道を防ぎます。イザナミもこれには窮して、夫婦は岩を挟んで向かい合いました。

このようなひどい仕打ち、一日に千人を殺して怨みをはらさん、イザナミはいいます。

イザナギは悲しみ、ならば私は千五百の命を産もう、と答えます。

こうして現世では、千人が死に、千五百が生まれることとなりました。日本を生んだ神さまは、こうして袂を分かったのです。

日本に残る禊

素戔嗚尊と天照大神の物語

八つの頭と八本の尾。ワンピースでもおなじみのヤマタノオロチですが、古事記、日本書紀からの登場。その伝承がいつごろ起こったのかは、確定できませんが、古事記には「八俣遠呂智」、日本書紀には「八岐大蛇」と記されています。

この恐ろしい怪物を退治したのが、高天原を追放となった「スサノオ」です。

六柱の海の神の後に生まれた素戔嗚尊(すさのおのみこと)。天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つくよみのみこと)と合わせて「三貴子」とよばれています。

月読尊 ―― 月の神

素戔嗚尊 ―― 嵐の神

イザナギが禊ぎを行うと、左目からはアマテラス、右目からはツクヨミ。最後に鼻を洗うとスサノオが生まれました。お父さんはたいそう喜び「多くの神を生んだが、最後に三柱の貴い子をえた」といったそう。三貴子の由来となりました

ところが、スサノオは海原にはいかず、あごひげが伸びて胸元に届くようになっても泣きわめくばかりでした。青々としていた山は彼、海も川も干上がるほどの泣きようです。

このため、悪しき神が目を覚まし、妖鬼悪霊が大騒ぎ。大音声が、世の隅々まで響き渡り、葦原の中津国には、あらゆる災いに満ち満ちました。

たまりかねたお父さん、泣きわめく理由を尋ねると、「亡き母のいる根の堅州国(地底の堅い州のこと。黄泉の国)に行きたいのだ」と申し述べます。

母を思う子の心よ、といきたいところですが、お父さんのイザナミは、激怒をして、葦原の中つ国から、スサノオを追放してしまうのです。

親父さまは(伊弉諾尊)お怒りになって、スサノオを勘当してしまいます。スサノオは根の国に行く前に姉上に挨拶をしておこうと、アマテラスの元を訪れます。やんちゃ坊主のわりに義理堅い。

地上の人間がすむ、葦原の中つ国。地中の根の国。に対し、

高天原は、天上界にあるとされ、神々の生まれ出る場所、となっております。高天原が実在した、とし、場所を特定しようとする説もあります。

ちなみに、漢文で書かれているため、どうよむかは推測となっております。

さらにちなみに、日本書紀には、記述がほぼないのが特徴。

最高神は、最初の神様である伊弉諾尊であるように思いますが、日本では太陽の神であるアマテラスが最高神となっています。この神様の序列は最初からあったものではなく、後世に定められました。 日本神話は古事記という形でまとめられたわけですが、そ[…]

ところが、アマテラスは、弟が領地を奪いに来たと勘違いをして、戦じたくをはじめてしまうのです。ひごろの行いのせいですね。

アマテラスは、髪を解くと、みづらという男性の髪型に改めます。髪の左右の束には、勾玉を連ねた玉の緒を巻きます。これを左右の手と額にもほどこします。

背中には千本の矢の入る矢筒。腹にも、五百本の矢の入る矢筒。腕の弓弦があたればすさまじい音の発する防具。

戦闘準備が整えば、堅い地面が雪かと見紛うほどに蹴散らし、太ももまで没するほどに踏みしめて、スサノオノミコトと対峙します。

天岩戸のくだりをしると、軟弱な神様なのかと思われがちですが、神話中では勇猛さをかねそなえた神様として描かれています。

さて、スサノオは、潔白と清い心を証明するために、「誓約」をしたいと申し出ます。

結果、スサノオの剣からは、「宗像三神」

アマテラスの勾玉は、「五柱の男神」となりました。

アマテラスは、スサノオの剣を受け取り、三つに折ると聖水(高天原の天安河(アメノヤスノカワ)の聖水)をかけ、粉々にかみ砕くと、霧状の息にかえて吹き出します。すると、多紀理毗売命(タキリビメノミコト)ら三柱の女神が生まれます。

スサノオは、アマテラスから八尺(やさか)の勾玉を受け取り、同じ事をして吐き出すと、(アメノオシホミミノミコト)ら五柱の男神が生まれます。女神はスサノオの子、男神はアマテラスの子になります。

スサノオの剣から女神が生まれたのは、邪心のないことをあらわし、この誓約は、スサノオの勝利とされました。

福岡県の宗像市には、この三柱を祀る大社があり、海上の交通安全をにないました。

三つの宮を総称して、宗像大社、とよばれています。

多紀理毗売の命(タキリビメノミコト)――沖ノ島、沖津宮

多岐都比売の命(タキツヒメノミコト)――大島、中津宮

市寸嶋比売の命(イチキシマヒメノミコト)――田島、辺津宮

他、四柱

天穂日命(アマノホヒノミコト)

天津彦根命(アマツヒコネノミコト)

活津彦根命(イクツヒコネノミコト)

熊野久須毘命(クマノクスヒノミコト)

日本書紀では、スサノオが姉とよぶ場面があります。機織り部屋で仕事をする場面もあり、一般には女神というイメージが強いと思われます。

アマテラスの別名は、オオヒルメノムチノカミ。オオは、尊称で、ムチは「高貴な者」、ヒルメは「日の女神」を表しま[…]

スサノオの剣から女神がうまれたことで、疑いは晴れました。

ツクヨミは、お父さんから夜之食国(ヨルノオスクニ)を治めることを命じられます。これといった記述は他になく、ツクヨミは最も謎の多い神様の一柱となっています。

スサノオ、アマテラスともめること

スサノオ狼藉いたすお話

誓約により、スサノオの潔白は証明され、アマテラスのはからいにより、高天原に住めることになりました。高天原では、下界と同じく農耕が行われていましたが、スサノオは田の畦を壊したり、溝を埋めたり、御殿に糞をまいたりと、まさにやりたい放題!

ですが、アマテラスは弟をかばいます。糞にみえるものは、弟が酔って吐いたもの、畦や溝を壊したのは何か考えがあってのことだろう……

スサノオはそんな姉の心遣いに気づかず、さらに乱暴狼藉三昧。

そんな中、アマテラスを怒らせる、決定的な事件を起こしてしまうのです。

アマテラスが、神聖な機織りの御殿に入り、機織り女らに、衣をおらせておりました。神に捧げるための神聖な物です。

スサノオは御殿の屋根に穴を開けると、皮を剥いだ馬を尻のほうから投げ入れたのです。これは、逆剥ぎと行って、尻から皮を剥ぐ、古代タブーとされた行為なのです。

これに驚いた機織り女が一人ー。あやまって自分の女陰に機織り道具を突き刺し、死んでしまいます。

これまで、弟をかばい何をしてもとがめることのなかったアマテラスですが、これには激怒。召使いの死に心を痛め、天の岩屋戸を開くと、そこにこもってしまうのです。

天岩戸神社は、宮崎県高千穂町に鎮座し、日本神話(古事記・日本書紀)の中に書かれております天照大御神様のお隠れになられた天…

アマテラス、天の岩屋戸にお隠れす

アマテラスがお隠れすると、世界は真っ暗になり、高天原は暗闇に包まれてしまいます。ことは高天原にとどまらず、葦原の中津国も闇におち、魑魅魍魎があふれ、この邪神らのために世はことごとく災いに満ち満ちていきます。

この異常事態に、八百万の神々も困り果てます。天地の闇をいかがせんと、天の安の川原に集まり対策を始めます。このとき、タカミムスヒノカミの子にオモイカネノカミがおりました。この知恵の神の策を、八百万の神々らは実行に移します。

神々は常世の長鳴き鳥(ニワトリのこと)を鳴かせます。天の安の川原の固い石、天の金山の鉄から大きな鏡をつくります。その後、八尺(八は日本における聖なる数。尺は長さの単位です。大工さんが今も使っていますね)の勾玉を連ねた玉の緒をつくりました。これで、後に三種の神器となる二種ができました。

さらに、品々はそろい、フトダマノミコトがそれら供え物を捧げ持ちます。アメノコヤミノミコトが祝詞を唱えます。天の岩屋戸の側に天の手力雄神が身を潜め、いよいよ祭りの準備は整いました。

戸の前に桶が逆さにおかれ、その上でアメノウズメノミコトが踊り出します。この踊りが神楽のルーツといわれ、この方は、芸能の神として今も祀られています。

激しい踊りで乳房はあらわになり、衣装の紐も女陰の位置まで下げて踊り狂います。これに八百万の神々は大いに笑い、高天原が揺れ動くほどでした。

笑い声を不審に思ったアマテラスは、戸を少しだけあけ問いかけました。アメノウズメノミコトが答えるうちに、アメノコヤミノミコトとフトダマノミコトが鏡を差し出します。アマテラスは鏡にうつる自分をみて、太陽の神が他にもいるのかと驚きます。

アマテラスがさらに身を乗り出すと、戸の側に隠れていたアメノタヂカラノミコトはアマテラスの手を取り外へ引き出しました。フトダマノミコトは岩屋戸に注連縄をはり、再び入れないようにします。

太陽はのぼり、高天原も葦原の中津国も、光をとりもどし、平和な国に戻っていきました。

日本の歴史と天皇家

最も長い元号は?

元号が令和になりましたね。前回の元号、平成は歴代四位になる長寿元号でした。

最も長かったのは昭和の64年。第二位は明治となっています。 一世一元制により代替わりまで改元できなくなったのが原因です。明治以前は、在位中に何度も元号を変えていたため、昔の元号は短い。というわけです。

元号のはじまり そもそもの元号の基は、古代中国、前漢の武帝より、始まりました。 紀元前115年頃に、「建元」という元号よりはじまり、1911年辛亥革命で、清が滅びるまで続きました。一世一元制になったのは、明の時代からです。 ちなみに朝鮮[…]

明治元年は、1868年となっておりますが、改元の勅が出されたのは、慶応四年、九月八日のことです 上野戦争勃発時は、まだ慶応 幕府こそ消滅していたものの、徳川家対新政府軍との戦いは、まだまだ決しておりません さて、明治、とは、「易経」か[…]

改元実情

元号が変わるのは、通常では、天皇が即位したとき。これを「代始改元」といいます。その治世が平穏であるように、という願いが込められていました。

他にも金が発見された、珍しい亀が見つかったとき、お祝いで元号を変えていました。 その逆で、天災や、疫病、戦災などが起こったときに、災いを断ち切るという願いを込めた改元もありました。

吉兆を理由にした改元を「祥瑞改元」

凶事が理由の場合は、「災異改元」と言いました。

十干十二支も影響を

他にも、あらかじめ改元を決められていたケース。

昔は、十干十二支の甲子、辛酉の年は混乱が起きやすいと信じられていました。「甲子革命」「辛酉革命」といいます。

十干十二支は、六十年で1周します。甲子から辛酉までは、57年ありますが、辛酉から甲子までは三年しかありません。辛酉に改元すると、四年後には甲子で、また改元しなければなりませんでした。

陰陽道における三合(三つの星が重なる年)でも、災厄が多いとされ、改元が、行われました。 祥瑞改元が多かったのは、平安時代前半まで。後半になると、災異改元が急増します。天災は仕方ないとして、戦災が続発。少しでも混乱がおさまるよう、願いを込めた改元でした。

短くも長い元号

現在確認できる最短の元号は、鎌倉時代の暦仁。わずか二ヶ月半しか続きませんでした。

次の延応も1年半。鎌倉時代は、建久が十年続いた他は、すべて十年以下。いいことがなかったんですかね。

明治以前、二十年以上続いた元号は、九つしかありません。最も長いのが応永で、足利義満が改元を許さなかったため、といわれています。 義満は、改元に際して、中国の洪武帝にあやかり、洪の一字を入れるよう要求。朝廷側は洪水を連想させるとして、これを拒否しました。吉兆を気にしますからね。

義満はこれに不満を持ったと言われています。

子供みたいですね。

こんな改元も

江戸時代中期の明和九年、めいわくねん、迷惑年と読めることから、安永に改元。語呂合わせの好きな江戸人らしい。

今となっては、印刷物が大変ですし、一世一元制に賛成です。

1866年 慶応二年十二月二十五日のことであった―― 孝明天皇、崩御さる――享年は三六才。時代は幕末の動乱期のただ中である。 文献によると、その死因は病死。 定説では、当時児童丸という稚児が痘瘡にかかった。稚児は退出したがその後快癒[…]

年末、忘年会などでみなさん無礼講を楽しまれたとは思いますが、この無礼講、言葉の起源は、鎌倉時代までさかのぼります 当時の貴族階級は、酒宴の席でも儀礼がやかましく、座席酌の順、杯の回数など細かく決められていました 当時、後醍醐天[…]

明治天皇の改革

明治天皇、牛肉を食らう

明治五年一月、明治天皇は、生まれて初めて牛肉を食べましたとさ。

これがじつは、けっこうな事件。45代聖武天皇は仏教に帰依。以来1200年続いた肉食の禁が、このとき解かれたのですから。

このことは翌年の新聞に掲載され、国民にも肉食が広まっていきます。 歴代の天皇は、たびたび肉食禁止令を出しており、江戸時代にも徳川綱吉が禁止令を出しています。

北白川宮能久親王 が、そろそろ物語に関わってきますが、 輪王寺宮が天皇として擁立されるという噂 は、上野戦争の頃から流れていました。実際に画策する者はあったらしく、 江戸脱出を助けた榎本武揚も、[…]

陵墓、今昔

天皇家と神道

天皇家の行事とは?

宮中祭祀?

天皇のお仕事――は大きくわけて三つと言われています。

一、内閣の助言、承認を行う「国事行為」

二、国賓のもてなし、被災地などの慰問。これは、国事行為以外の公務になります。

三、継承してきた宮中祭祀を執り行うこと。

三は、天皇のお仕事としては最も古いもので、歴史上どんなに立場が変わっても行ってこられました。長い歴史の中では、中断したもの、復活したもの、新たにはじめられたもの、いろいろありますが、基本的には、農作物を豊かにする神々を祀り、災害をもたらす荒神を鎮め、国家の安寧を願ってこられました。政治的に中心を追われても、天皇家が存続してきたのは、ただの国王、ただの皇帝ではなかったことが上げられるかもしれません。

五穀豊穣を願い、豊作を感謝。祖霊を祀り、節目ごとに祭祀を行う。災厄を祓う祭祀もありますが、宮中祭祀は知らないだけで、知らないうちに行われているのです。

宮中祭祀は、皇居内、賢所、皇霊殿、神殿で、行われます。賢所には、天照大神が祀られています。皇霊殿には、その名のとおり、歴代天皇と、皇族が。神殿には、日本に存在するすべての神様が祀られています。

宮中祭祀は、国事行為ではありません。天皇が行う私的行為にあたります。公開されることはめったになく、人知れず国民の安全と繁栄は祈られているわけです。憲法に政教分離が定められているためで、宮中祭祀にかかわる掌典職の給与は、皇室の内廷費(生活費のこと)から支払われています。

天皇陛下は、大忙し

一般市民は寝静まる元旦早々。天皇の仕事は始まっています。国の安泰、豊作を祈る、四方拝という儀式。代理人(御代拝)が認められない、重要な儀式です。江戸時代以前から、歴代天皇に受け継がれてきました。朝五時半から行われます。装束は、黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)。弘仁11年(820年)に着用が定められたものだそうで、これだけでも歴史があります。

神嘉殿の南の庭に設けられた仮屋で行われます。伊勢神宮の内宮外宮に向かって拝礼。次に四方の神々に向かって拝礼します。四方拝の後は、宮中三殿を巡り、今年一年の加護を願います。これを歳旦祭といいます。

天皇の元旦はこれで終わりではなく、このあと、公務が待っています。宮殿の松の間で、「新年祝賀の儀」が執り行われます。皇族や、各国大使などから、新年の祝賀をうけるわけです。

宮中祭祀は、年間に15~30をこえることもあります。このほか、行幸、国際親善なども行っているわけです。毎月一のつく日には旬祭があります。

また穢れを祓い清める儀式として、お祓いの儀式が年二回行われています。期日は、六月三十日と、十二月三十一日。「節折(よおり)」「大祓」とよばれるもので、節折は天皇自身のために、大祓は、皇族と国民のためのお祓いになります。古事記にも記述がありますが、現在の大祓は、明治天皇が四百年ぶりに復活させたもので、中絶の原因は応仁の乱にあったそう。歴史の重みを感じます。

大日本天皇家日常

天皇家の養蚕

日本の養蚕のはじまりは、三世紀の中頃と言われています。天皇家と養蚕の関わりが確認できるのは、実は日本書紀。雄略天皇の項で、「后妃をして親(みずか)ら桑こかしめて蚕の事勧めむと欲す」とあります。時に、雄略天皇の治世6年(462年)3月7日のことでありました。

これらは、中国は、周〜漢代の書物「礼記」にも、后妃が行う農事関係の祭祀であったようです。ざっと見て1550年あまりの歴史ある行事なんですね。

その後、天皇家の養蚕がどのような変遷をたどったのか、詳しいことは資料がなくわかりませんが、近代――

明治四年になり、昭憲皇太后が、長らく途絶えていた宮中内での養蚕を、吹上御所内で復興されます。(このとき皇后の相談に乗ったのが、渋沢栄一です!富岡製糸場の設立にも尽力しています)

1914年、大正三年には、紅葉山御養蚕所(もみじやまごようさんじょ)が建設され、現在も同じ建物で続けられています。

安政六年に鎖国が解かれると、海外との貿易は拡大。しかし、当時の輸出品の大部分が生糸・茶・蚕種(さんしゅ、蚕の卵)でありました。養蚕は重要な国家事業であったんですね。

養蚕とは、蚕を飼い、繭を生産することをさしますが、日本産の生糸は、その品質の良さと値段の安さで好評。

蚕糸業は、殖産興業と外貨獲得に大きく付与し、近代日本経済の礎を築いていきます。

昭憲皇太后から始まった宮中養蚕は(ご養蚕という)は,英照皇太后、貞明皇后、香淳皇后、そして現在の皇后陛下に引き継がれています。

皇居の養蚕所で作られた生糸は、絹織物に加工、祭祀や国外の賓客への贈物に使用されています。

3種類の蚕を12万~15万頭飼育し、毎年5~6月ごろ、蚕の餌やりや繭の収穫などをされています。繭からできた生糸は、正倉院宝物の修復などにも使われているそう!

養蚕一つとっても、歴史を感じますね(^-^)

「公表を許されなかった御内儀での御生活は、世上いろいろとあやまり伝えられておりますので、拙き筆をも省みず思い出すままを記…