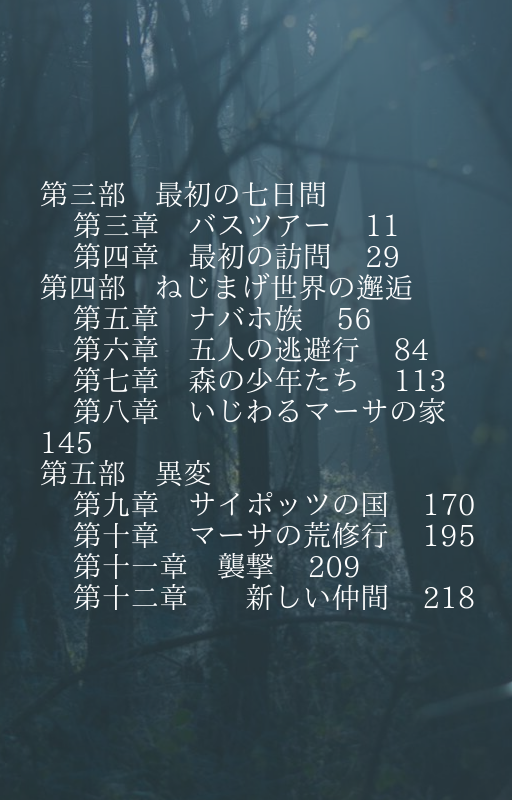

ねじまげ世界の冒険 第二巻 冒頭部分を紹介します。

第三部 最初の七日間

章前 二〇二〇年 ――東京

一

結局41便は、予定よりはやく東京についた。到着予定時刻より、二時間もはやい着陸だった。

受けいれ側の管(かん)制(せい)塔(とう)も、混乱がつづいた。機長のラルフと副長のエングルは、事情の説明におおわらわだった。乗客たちがみたという奇怪な現象、フライトレコーダにのこった動かぬ事実。お偉方(えらがた)は答えを知りたがったが、その答えを、誰にもとめればいいのかもわからぬ始末だ。

だが、結局は、誰もが納得するしかなかったのだ。科学的な説明をつけようというほうが、土台無理な話。このことは、誰もが心の片隅にとめながらも、忘れていくしかない。やがては、航空世界の七不思議として、語りつがれるだけになる。

語られるだけましというものだ。単に忘れさられる話よりは。

三日の査(さ)問(もん)会(かい)がおわると、紗英はすぐさま半年間の休暇を申しでた。こんどは、ナンシーも止めなかった。紗(さ)英(え)が申し出たのは、退職ではなかったし、彼女に休職が必要なのは、仲間の誰もがみとめるところだ。同僚との亀裂も、紗英は辞さなかった。神保町に、もどるつもりだった。

はたすべき役目があるのなら、それを完(かん)遂(すい)するまでだ。

空港近辺のホテルをとり、芝原利菜に連絡をとった。

電話のあと、タバコを片手に、ベッドに腰掛け、それから、おかしなことに気がついた。紗英が、半年間の休暇をとったことについて、利菜は驚きもしなかった。むしろ、当たり前のような口の利き方をしたのだ。

紗英は、服を着がえ、髪をといた。待ち合わせのカフェは、そう遠くないところにある。約束の時間には、まだはやい。だが、じっとしてはいられなかった。

ふと手をとめて、別れぎわのナンシーの、不安げな表情を思い出す。きっと、自分は、そんなナンシーよりも、ずっと不安げだったのだろう。エングルの、別れることをほっとしたような、よそよそしい態度。つかれきった、利菜の声。

電話では、なにも訊かなかった。神保町のことも、山のことも――近況すらも。

紗英はタバコに火をつける。あの光の渦をとおりぬけるときに感じた、超自然的な力はもはや消えていた。脳細胞が、隅ずみまで開ききったような感覚を思うと、不安でしかたない。自分でないなにかが、体にはいりこんだような感覚。それが麻薬以上の快感だったら、始末におえない。きっと、自分を抑えるなんてできなくなる (この一年間、彼女がとりくんできたのは、まさしく、自己統御の訓練だったのだが) 。

「利菜のやつ……」

組んだ手のなかで、タバコの火がすこしずつ位置を変えていく。吸えば吸うほど短くなるタバコとおなじで、こんな状態がつづいたら、自分が磨(す)りへってしまうにちがいない、と紗英は思った。恐ろしいのは、これから会おうとしている旧友が、磨りへっているように感じられたことだ。

紗英はあの渦をぬける瞬間、その昔に起こった出来事を、ほとんど思い出しかけていた。出来損ないの脳みそは、気絶している間にほとんど忘れてしまったけれど。

それでも、記憶力だけはすぐれたほうだ。

幻覚や夢遊病といった症状が、きっと利菜にも起こっていたんだろうな、と彼女は思い、そんな話をどう切り出したらいいのかで、また頭を悩ますのだった。

-

Next

2019年10月5日

2019年10月5日講釈西遊記

ねじまげシリーズの最新記事8件

-

- 2021年4月10日

ねじまげ物語の冒険 全文掲載!

-

- 2020年8月19日

七味春五郎著 ねじまげ物語の冒険をご紹介! 発行元丸竹書房

-

- 2020年8月19日

七味春五郎著 ねじまげ世界の冒険をご紹介! 発行元丸竹書房

-

- 2020年3月29日

ねじまげ世界の冒険 第三巻