銭形平次捕物控

六軒長屋

作品・作者紹介

作者:野村 胡堂 (のむら こどう)

1882年生まれ、岩手県出身。小説家、音楽評論家として活躍。『銭形平次捕物控』の生みの親として、日本の大衆文学史に不滅の名を刻んだ。緻密なプロットと江戸情緒あふれる描写、そして魅力的なキャラクター造形で、半世紀以上にわたり読者を魅了し続けた。

作品:『銭形平次捕物控』について

神田明神下の岡っ引「銭形平次」が、子分の八五郎(ガラッ八)と共に江戸で起こる難事件を解決していく、一話完結形式の捕物帳シリーズ。平次のトレードマークである投げ銭「寛永通宝」を武器に、鮮やかな推理で犯人を追い詰める姿は、小説のみならず映画やテレビドラマでも絶大な人気を博した。本作『六軒長屋』は、閉ざされた空間で起きた殺人事件という、ミステリーの王道ともいえる設定の中で、平次の名推理が光る一編である。

あらすじ

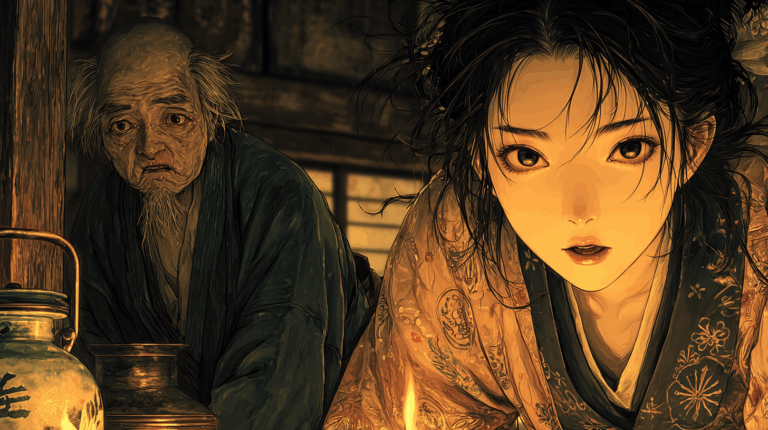

本郷菊坂にある袋小路の「六軒長屋」。ある朝、この長屋の住人で金貸しの老婆・お六が、手拭で絞め殺されているのが発見される。第一発見者は、隣に住む大工の娘・お美乃だった。

長屋の出入り口は夜通し内側から閉ざされており、外部からの侵入は不可能。犯人はこの長屋の住人の中にいると誰もが考えた。お六に借金があり、日頃から恨んでいた大工の金五郎に疑いがかかり、岡っ引の三輪の万七に捕らえられてしまう。

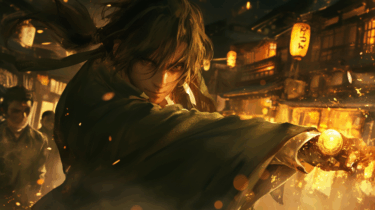

しかし、事件の相談を受けた真砂町の喜三郎は、金五郎の無実を信じ、神田明神下の名親分・銭形平次に助けを求める。現場に赴いた平次は、閉ざされた長屋の僅かな物証と、住人たちの証言の矛盾から、事件の真相に迫っていく。

按摩の佐の市、鋳掛屋の岩吉、日傭取の与八夫婦、そして長屋に出入りする粋な若旦那・雪之助。怪しい人物が入り乱れる中、平次は得意の投げ銭と明晰な頭脳で、意外な犯人を暴き出す。

本文

『六軒長屋』を読む

江戸の暮らしと事件の背景 Q&A

+ 江戸時代の長屋にはあだ名があったのですか?

はい、ありました。長屋はその特徴によって、様々な俗称(あだ名)で呼ばれることがありました。例えば、日当たりが悪くじめじめした長屋を「幽霊長屋」、住人の柄が悪かったり、ごみごみしていたりする長屋を「ごみため長屋」と呼ぶなど、住環境や住人の特徴を捉えたユーモラスなあだ名がつけられていました。本作の「六軒長屋」のように、戸数で呼ばれることも一般的でした。

+ 江戸時代の住所はどうなっていましたか?

現代のような「〇丁目〇番〇号」というシステムはありませんでした。住所は「町名」が基本で、それに加えて有名な目印(「神田明神下」「広小路」など)や、通りの名前、屋敷の名前で場所を特定していました。町人地では「〇〇町、家主△△」のように家主の名前が住所の一部になることもありました。そのため、江戸の名所や地理に詳しくないと、目当ての場所を探すのは大変だったようです。

+ 江戸の町の単位は現代とどう違いますか?

江戸の基本的な行政単位は「町(ちょう)」でした。これは、道路を挟んだ両側の家々で一つのコミュニティを形成する「両側町」が基本です。各町には町役人が置かれ、自治が行われていました。現代の「丁目」のように数字で区切られるのではなく、一つ一つの町が独立した単位として機能していた点が大きな違いです。これらの町が集まって、江戸という大都市が形成されていました。

+ 「町役人」の呼び方で身分が違うのですか?

はい、呼び方で立場が異なります。一般的に、町人による自治組織の役人を「町役人(ちょうやくにん)」と呼びました。これには町の名主(なぬし)、月行事(つきぎょうじ)、そして長屋の管理人である家主(やぬし)などが含まれます。一方、幕府に所属し、町の支配や警察・司法を担当した役人、つまり町奉行所の役人(与力や同心など)を指す場合は「町役人(まちやくにん)」と呼んで区別することがありました。銭形平次のような岡っ引は、後者の同心に雇われた非公式な協力者という立場です。

+ 江戸の長屋はどれくらいありましたか? また、高級な長屋は?

正確な数は不明ですが、江戸の人口の半数以上が長屋に住んでいたとされ、数万棟はあったと推定されています。長屋にも格差がありました。本作に出てくるような路地裏の「裏長屋」は九尺二間(約4.5畳)が標準で家賃も安い庶民の住まいでした。一方、表通りに面した「表長屋(おもてながや)」は、比較的裕福な商人が借りる店舗兼住宅で、間口が広く家賃も高額でした。また、大名などが有力な家臣や出入りの商人のために建てた「会所(かいしょ)」と呼ばれる集合住宅は、現代でいう高級マンションのような存在でした。

+ 武家地と町人地の分布は、今の東京に受け継がれていますか?

はい、その名残は色濃く残っています。江戸の都市構造は、江戸城を中心に武家が住む「武家地」が約70%を占め、その間に町人が住む「町人地」と寺社が所有する「寺社地」が点在していました。特に、高台である山の手(現在の千代田区番町、港区赤坂、新宿区市谷など)は広大な武家屋敷が並んでいました。一方、低地である下町(中央区日本橋、台東区浅草など)は町人地が密集していました。この「山の手=屋敷町」「下町=商業地・住宅地」という大まかな区分は、現在の東京の土地利用や街の雰囲気に大きな影響を与えています。